本质定位:一个系统培养,一个能力认证

中医师承的核心是“教育传承”。它复刻了传统中医 “师带徒” 的模式,通过 3 年跟师学习,让零基础者从理论到临床系统掌握中医技能。简单说,这是一条 “从 0 到 1” 的培养路径 — 哪怕你不懂 “阴阳五行”,只要跟着符合资质的导师按部就班学习,就能逐步建立中医思维,积累临床经验。而中医确有专长(老专长)更偏向“能力认证”。它针对那些已经具备一定中医技能(比如家传医术、自学成才),但缺乏学历和资质的人,通过考核后给予合法执业资格。比如乡下的 “土郎中”,可能没读过医书,却能靠几代人传下来的偏方治疗某种疑难杂症,老专长就是为这类 “有真本事但却未得到认证” 的人量身定制的通道。

两者的底层逻辑差异很明显:师承是“先学习后认证”,老专长是 “先有能力再认证”。对于零基础小白来说,起点的不同,决定了后续道路的截然不同。

核心差异:从报名到执业的全链条对比

报名门槛:师承低起点,老专长重经验

中医师承对起点几乎没要求,只要年满 18 岁、高中以上学历,哪怕是文科生、上班族,都能报名。但有个硬性条件:必须找到符合资质的导师(通常要求副主任医师以上职称,临床满 15 年),签订正式的师承合同并公证,相当于 “拜师学艺” 的仪式感被政策认可。这对于零基础想入门的人来说,虽然找导师有一定难度,但只要努力,还是能够跨越的门槛。学习过程:师承有规划,老专长靠自学

师承的学习有明确的“进度表”:3 年跟师期间,每年要完成规定的理论学习时长(比如不少于 1500 学时),跟诊次数(比如每周至少 3 次),还要定期提交学习笔记、医案分析。导师会像 “带徒弟” 一样手把手教,从《伤寒论》条文解读到脉象辨别,从处方遣药到医患沟通,全程陪伴成长。这种系统的学习方式,对于零基础者来说,能够循序渐进地掌握中医知识和技能,少走弯路。老专长则没有强制的学习要求,更像“自学成才者的认证通道”。你可以自由安排学习,甚至不需要固定导师,但必须对某一领域有深入研究,比如擅长用艾灸调理妇科疾病,或精通推拿治疗颈肩腰腿痛,且能证明这种 “专长” 确实有效。对于零基础者而言,没有导师的系统指导,自学中医会面临诸多困难,很难构建完整的知识体系。

考核重点:师承考综合,老专长重单点

师承考核堪称“系统大考”:出师时要考中医基础理论、经典医籍、临床实操(比如给模拟患者辨证开方),拿到出师证后,还要在医疗机构实习 1 年,才能考助理医师。整个过程更看重 “综合能力”,确保你能独立处理常见病症。这对于经过系统学习的师承学员来说,虽然考核难度大,但只要扎实学习,通过的可能性较高。老专长的考核则聚焦“单点突破”:笔试考与你的专长相关的理论知识(比如擅长针灸就重点考经络腧穴),实践考则要求现场演示专长技能(比如三分钟内完成一套特定的推拿手法)。只要在你申报的领域足够精通,哪怕其他方面稍弱,也有机会通过。但对于零基础起步的人,很难在短时间内打造出这样的 “专长” 并通过考核。

执业范围:师承较宽泛,老专长受限制

拿到师承出身的执业医师证后,执业范围和科班生一样宽泛,既能在医院坐诊,也能开私人诊所,从内科到儿科都能接诊(当然要符合自己的能力范围)。这为未来的职业发展提供了广阔的空间。而老专长出身的医师,执业范围会被严格限定在“申报的专长领域”。比如你申报的是 “针灸治疗面瘫”,就不能给患者开中药方;申报 “中药治疗胃病”,就不能开展推拿项目。如果想扩大范围,需要工作满 5 年后参加执业医师考核。对于想要全面发展的零基础学中医者来说,老专长的执业范围限制可能会成为后续发展的阻碍。

抉择指南:根据自身情况对号入座

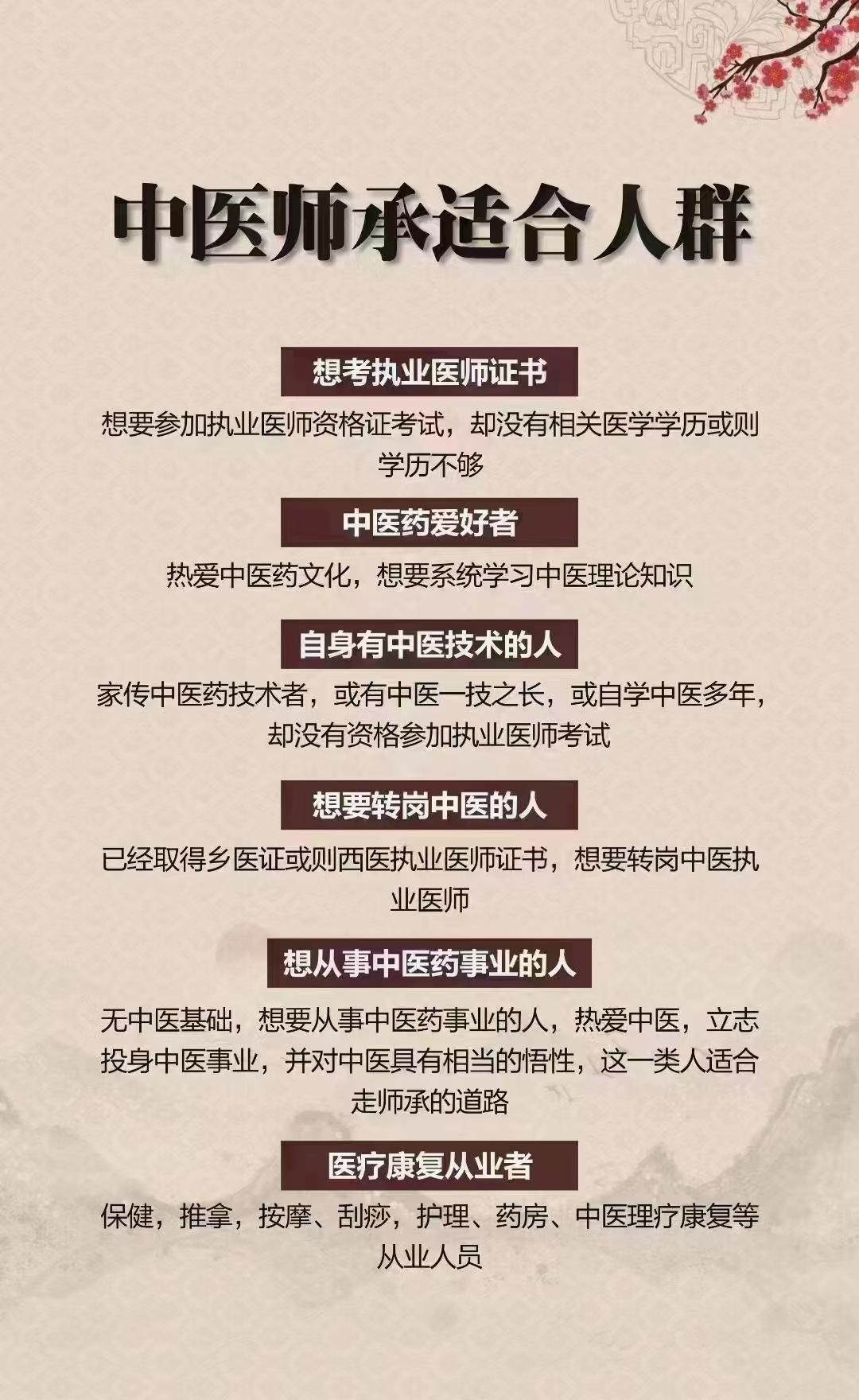

综上所述,对于零基础学中医的人来说,中医师承显然是更合适的选择。它为你提供了从基础理论到临床实践的全面培养,帮助你逐步建立中医思维,积累丰富的实践经验,为未来的中医执业之路打下坚实的基础。如果你是无基础跨界者,比如文科生想转行、上班族想换赛道,师承提供了“从零开始” 的安全感,跟着导师一步步学,不容易走弯路。

如果你追求正统身份,师承出身的资质在医院、大型连锁医馆同样受认可,未来想进体制内或高端机构,这条路更稳妥。

如果你热爱传统文化,师承不仅是学技术,更是体验中医“薪火相传” 的过程,能接触到导师的独家经验、家传秘方,这种 “老手艺” 的传承感是其他路径没有的。

当然,中医本就是“活到老学到老” 的行业,无论选择哪条路,持续学习和精进才是根本。嵘领教育也将为大家提供专业的培训和指导,助力每一位中医爱好者实现自己的梦想。如果你还有关于中医师承或老专长的其他疑问,欢迎随时咨询我们。